高性能なはずのカテゴリ7のLANケーブルが、なぜ「意味ない」どころか「使うべきでない」と言われるのか、疑問に思いますよね。

通常の使用ではオーバースペックだということは知っていても、性能が高いものを選んでおけば安心だと考えるのは自然なことです。

しかし、カテゴリ7のLANケーブルには、一般家庭で使うには適さない明確な理由が存在します。

この記事では、カテゴリ7が推奨されない理由から、他の規格(カテゴリ6aや8など)との違い、そしてご家庭の環境に最適なLANケーブルの選び方まで、専門的な知識をわかりやすく解説します。

正しい知識でLANケーブルを選び、快適なインターネット環境を構築しましょう。

結論!LANケーブル カテゴリ7が「意味ない・使うべきでない」と言われる3つの理由

カテゴリ7のLANケーブルが一般家庭で「意味ない」、あるいは「使うべきでない」と言われる主な理由は、その性能を正しく発揮するための前提条件を家庭環境では満たせないからです。

特に「アース接続」が必須であること、そして市販品の多くが正式な規格を満たしていない可能性がある点が大きな問題となります。

理由①:家庭では必須の「アース接続」ができないから

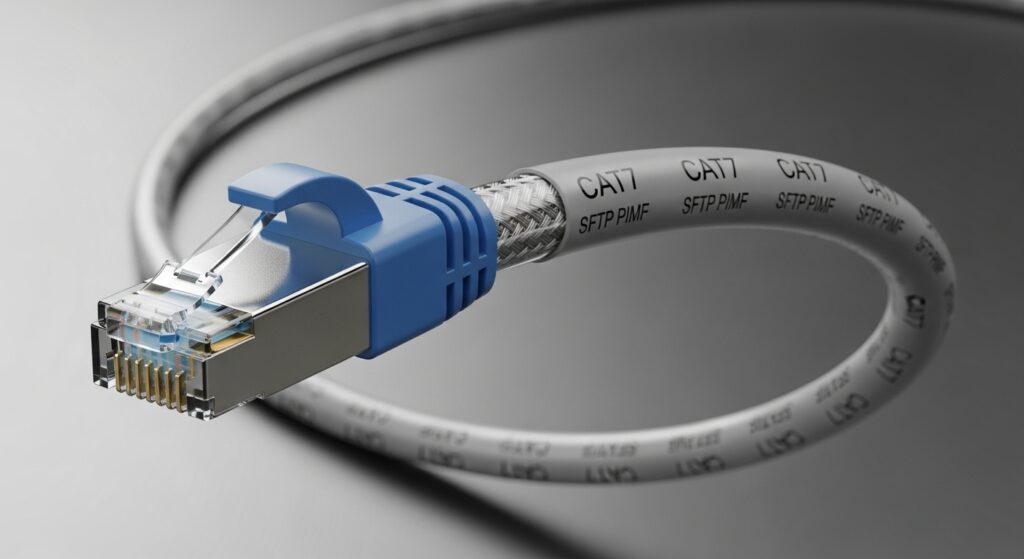

カテゴリ7のLANケーブルは、ノイズ対策としてケーブル全体が金属のシールドで覆われている「STP(Shielded Twist Pair)ケーブル」です。

このシールドが拾ったノイズを外部に逃がすために、接続するルーターやパソコンなどの機器側で「アース接続」がされていることが大前提となります。

しかし、一般家庭用のネットワーク機器やパソコンの多くは、このアース接続に対応した設計になっていません。

そのため、カテゴリ7の性能を最大限に引き出すための最も重要な条件を満たすことが、そもそも困難なのです。

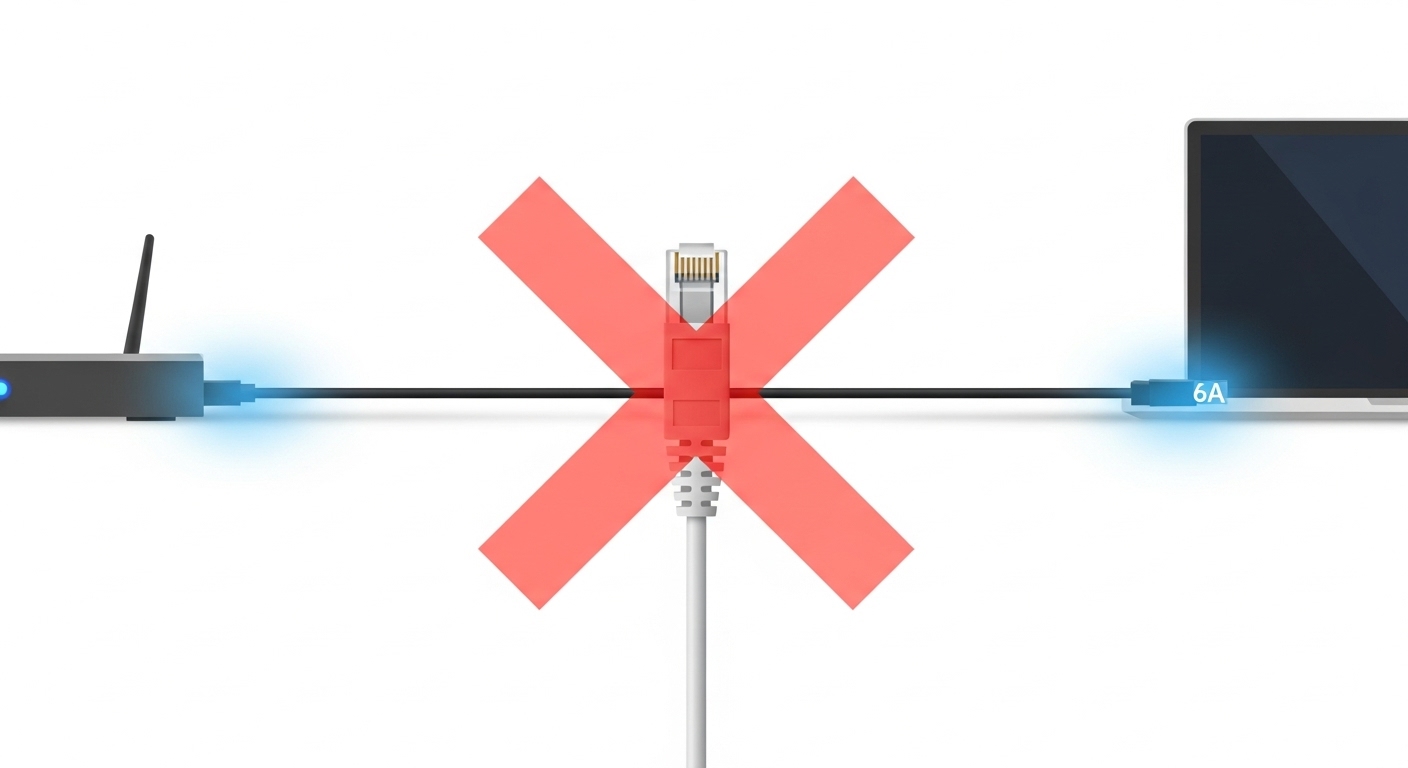

理由②:市販品の多くは正式な規格のコネクタではないから

本来、カテゴリ7の規格で定められているコネクタは「ARJ45」「GG45」「TERA」といった特殊な形状のものであり、私たちが普段目にする一般的なLANコネクタ「RJ-45」ではありません。

つまり、市販されている「RJ-45」コネクタが付いたカテゴリ7ケーブルは、厳密には国際的な規格に準拠していない「規格外」の商品である可能性が高いのです。

規格外である以上、ケーブル自体の品質が本当にカテゴリ7の基準を満たしているかどうかが不確かであり、性能が保証されていないという問題があります。

理由③:アースがないと逆にノイズを拾って遅くなる可能性があるから

アース接続ができない環境でカテゴリ7(STPケーブル)を使用すると、最悪の場合、通信速度が低下する可能性があります。

ノイズを逃がす出口がないシールド部分は、まるでアンテナのように周囲の電磁波ノイズを集めてしまうことがあります。

行き場を失ったノイズは、ケーブル内部の信号線に悪影響を及ぼし、通信エラーを発生させたり、通信を不安定にさせたりする原因になり得ます。

結果として、カテゴリ6Aやカテゴリ6のケーブルを使った場合よりも、かえって通信速度が遅くなるという事態も起こりうるのです。

カテゴリ7と他の規格(6a/6/8)は何が違う?性能比較一覧

LANケーブルのカテゴリは、それぞれ通信速度やノイズ耐性の性能が異なります。

カテゴリ7がなぜ家庭用に適さないのかをより深く理解するために、他の主要なカテゴリとの違いを見ていきましょう。

【比較表】カテゴリごとの最大通信速度と伝送帯域の違い

各カテゴリの主なスペックを以下の表にまとめました。

数字が大きくなるほど、最大通信速度が速く、一度に送れるデータ量(伝送帯域)も大きくなります。

| カテゴリー | 最大通信速度 | 伝送帯域 |

|---|---|---|

| カテゴリ5e | 1Gbps | 100MHz |

| カテゴリ6 | 1Gbps | 250MHz |

| カテゴリ6A | 10Gbps | 500MHz |

| カテゴリ7 | 10Gbps | 600MHz |

| カテゴリ8 | 40Gbps | 2,000MHz |

この表を見ると、カテゴリ7はカテゴリ6Aに比べて伝送帯域がわずかに広いものの、最大通信速度は同じ10Gbpsです。

家庭用の10Gbps光回線であれば、カテゴリ6Aで性能は十分と言えます。

構造の違いは?ノイズ対策のSTPケーブルと家庭用のUTPケーブル

LANケーブルは、ノイズ対策のシールドの有無によって大きく2種類に分けられます。

- UTP (Unshielded Twist Pair) ケーブル

- シールド処理がされていない、一般家庭で最も普及しているタイプです。

- 取り回しがしやすく安価ですが、強いノイズが発生する環境には向きません。

- カテゴリ6A以下の規格で主流です。

- STP (Shielded Twist Pair) ケーブル

- ケーブル内部が金属のシールドで覆われており、ノイズ耐性が非常に高いタイプです。

- 工場やデータセンターなど、ノイズが多い業務用環境で使われます。

- 前述の通り、性能発揮にはアース接続が必須です。

- カテゴリ7以上の規格はこちらのタイプのみです。

この構造の違いが、カテゴリ7が家庭用に適さない大きな要因となっています。

上位互換じゃないの?カテゴリ8も家庭で「意味ない」と言われる理由

カテゴリ8は、現在最も高性能な規格ですが、これもカテゴリ7と同様に一般家庭での利用は「意味ない」と言えます。

その理由は、カテゴリ8もアース接続が必須のSTPケーブルであることに加え、最大通信速度40Gbpsという性能を活かせるインターネット回線や家庭用機器がまだ存在しないためです。

データセンター内のサーバー間接続など、非常に限定的な業務用として設計されており、完全にオーバースペックとなります。

【結論】家庭用ならカテゴリ6Aが最適解!LANケーブルの選び方

カテゴリ7や8が家庭用に適さないことを踏まえると、次に考えるべきは「どのカテゴリを選べば良いのか」という点です。

現在のインターネット環境と将来性、そしてコストパフォーマンスを考慮すると、カテゴリ6Aが最もバランスの取れた選択肢となります。

なぜ今、カテゴリ6AのLANケーブルがおすすめされるのか

カテゴリ6Aが最適解とされる理由は、主に2つあります。

一つ目は、最大通信速度10Gbpsに対応している点です。

近年普及が進んでいる10Gbpsの高速光回線サービスの性能を最大限に引き出すことができます。

今後、高速回線がさらに主流になることを見越せば、長く安心して使える将来性の高い選択と言えるでしょう。

二つ目は、アース不要のUTPケーブルが広く販売されている点です。

家庭環境で特別な設定をすることなく、手軽に安定した高速通信を実現できます。

価格も手頃になってきており、性能とコストのバランスが非常に優れています。

カテゴリ6ではダメ?1Gbps回線なら十分な選択肢

もちろん、カテゴリ6が選択肢にならないわけではありません。

現在、多くのご家庭で契約されている光回線の最大速度は1Gbpsであり、この環境であればカテゴリ6でも性能を十分に発揮できます。

カテゴリ6Aに比べてさらに安価なため、コストを少しでも抑えたい場合や、将来的に10Gbps回線へ移行する予定がない場合には、カテゴリ6も合理的な選択です。

後悔しないためのLANケーブル選び3つのチェックポイント(形状・長さ・爪折れ防止)

カテゴリが決まったら、さらに使いやすさを高めるために以下の3点もチェックしましょう。

- ケーブルの形状

- スタンダード:最も一般的でノイズに強い丸型ケーブル。

- フラット:カーペットの下やドアの隙間に配線しやすい薄型タイプ。

- スリム:細くて取り回しがしやすく、狭い場所での配線に便利です。

- ケーブルの長さ

- 接続する機器間の距離を測り、少し余裕を持たせた長さを選びましょう。

- 長すぎると余ったケーブルが邪魔になり、短すぎると接続できません。

- 爪折れ防止機能

- コネクタ部分のプラスチック製の爪(ラッチ)が折れると、ケーブルが抜けてしまい通信が途切れる原因になります。

- 爪の根元が保護カバーで覆われている「爪折れ防止」タイプを選ぶと、頻繁に抜き差ししても安心です。

LANケーブル カテゴリ7に関するよくある質問

最後に、カテゴリ7のLANケーブルに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

すでにカテゴリ7のケーブルを使っていますが、交換すべきですか?

現在、カテゴリ7のLANケーブルを使用していて、特に通信が不安定になったり速度が遅いと感じたりしていないのであれば、急いで交換する必要はありません。

ただし、もし原因不明の通信切断や速度低下が起きている場合は、ケーブルがノイズの影響を受けている可能性も考えられます。

その際は、カテゴリ6Aのケーブルに交換することで症状が改善するか試してみる価値はあります。

LANケーブルを高性能なものに替えれば、通信速度は必ず速くなりますか?

必ずしも速くなるとは限りません。

インターネットの通信速度は、契約している光回線のプラン、モデムやルーターの性能、パソコンの処理能力など、多くの要素が関係する「チーム戦」のようなものです。

例えば、1Gbpsの回線を契約していて、カテゴリ5e(1Gbps対応)のケーブルを使っている場合、それをカテゴリ6A(10Gbps対応)に交換しても、回線速度の上限である1Gbpsを超えることはありません。

通信経路の中で最も性能の低い部分(ボトルネック)が、全体の速度の上限を決定します。

使っているLANケーブルに規格が書いてない場合、どうやって確認すればいいですか?

多くのLANケーブルには、ケーブルの被覆部分に規格が印字されています。

「CAT.6A」や「CATEGORY 6A」のように直接書かれている場合もあれば、「ANSI/TIA-568-B.2-10」といった規格名で表記されている場合もあります。

もし印字が擦れて読めない場合や、何も書かれていない場合は、パソコンに接続して通信速度の理論値を確認することでおおよその推測が可能です。

Windowsの場合、コントロールパネルからネットワークの状態を確認し、「速度」の項目が「1.0Gbps」であればカテゴリ5e以上、「10.0Gbps」であればカテゴリ6A以上である可能性が高いと判断できます。

まとめ:lanケーブル カテゴリ7が意味ないと言われる理由

- カテゴリ7は業務用規格で家庭での使用は推奨されない

- 性能を発揮するにはアース接続が必須である

- 家庭用機器の多くはアース接続に対応していない

- アースなしだとノイズを拾い速度が低下する恐れがある

- 市販のカテゴリ7ケーブルは本来の規格と異なるコネクタが多い

- 一般家庭での利用にはカテゴリ6Aが最も推奨される

- カテゴリ6Aは最大10Gbpsに対応し将来性も高い

- 現在主流の1Gbps回線ならカテゴリ6でも十分である

- カテゴリ8も業務用であり一般家庭にはオーバースペックである

- ケーブル選びは規格だけでなく形状や長さも重要