「新しく買ったイヤホンのエージングは意味ない」という声を聞き、その科学的根拠や必要性について疑問に思っていませんか。

一方で、「100時間のエージングで音が激変した」といった体験談も多く、何が真実なのか分からなくなっている方もいるかもしれません。

この記事では、イヤホンのエージングが「意味ない」「似非科学」と言われる理由を科学的な視点から解説するとともに、なぜ多くの人が効果を実感するのか、その背景にある心理的な要因まで深く掘り下げていきます。

エージングに関する長年の論争に終止符を打ち、あなたがイヤホンとどう向き合っていくべきかの明確な答えが見つかるはずです。

結論:イヤホンのエージングは本当に意味ない?科学的根拠と論争の全体像

【最初に結論】科学的に証明された効果は「ほぼない」のが現状

イヤホンのエージングが音質を向上させるという主張について、現時点では科学的に証明された明確な効果は「ほぼない」と言えます。

音質の変化を客観的な数値で示すには、エージング前後で周波数特性などを測定する必要がありますが、人間が明確に感知できるほどの有意な変化を示した信頼性の高いデータは、ほとんど存在しないのが実情です。

そのため、科学的な観点からは、エージングの効果は懐疑的に見られています。

なぜ?「エージング不要論」と「エージング必要論」が存在する理由

エージングに関する議論が絶えないのは、「科学的根拠」を重視する不要論と、「個人の体感」を重視する必要論という二つの立場が存在するためです。

不要論者は、前述の通り測定データが存在しないことを根拠に「プラセボ効果(思い込み)」や「耳の慣れ」に過ぎないと主張します。

一方、必要論者は、実際に「高音がクリアになった」「低音の量感が増した」といった自身の聴覚上の変化を根拠に、エージングの効果を信じています。

この両者の視点の違いが、長年にわたる論争の原因となっています。

「音が激変した」は嘘?それとも本当?体験談が後を絶たない背景

「音が激変した」という体験談自体は、必ずしも嘘とは言えません。

多くの人が実際に音の変化を感じているのは事実でしょう。

しかし、その変化の原因が、イヤホンの物理的な変化(エージング)によるものなのか、それとも聴いている側の心理的な要因や聴覚の適応によるものなのかは、切り分けて考える必要があります。

体験談が多い背景には、後述する「耳の慣れ」や高価な製品への期待感といった、人間側の要因が大きく影響している可能性が指摘されています。

イヤホンのエージングが「意味ない・似非科学」と言われる3つの理由

理由①:周波数特性を測定しても明確なデータが存在しない

エージングが意味ないと言われる最も大きな理由は、客観的な測定データが存在しない点にあります。

もし「高音が伸びやかに」なるのであれば、高周波域のレスポンスがグラフ上で変化するはずです。

しかし、実際に複数の個人やメディアがエージング前後の周波数特性を測定した検証を行っていますが、そのほとんどで観測された変化は測定誤差の範囲内であり、「音が変わった」と断言できるほどの明確なデータは得られていません。

理由②:物理的な変化がもしあっても人間が感知できるレベルではない

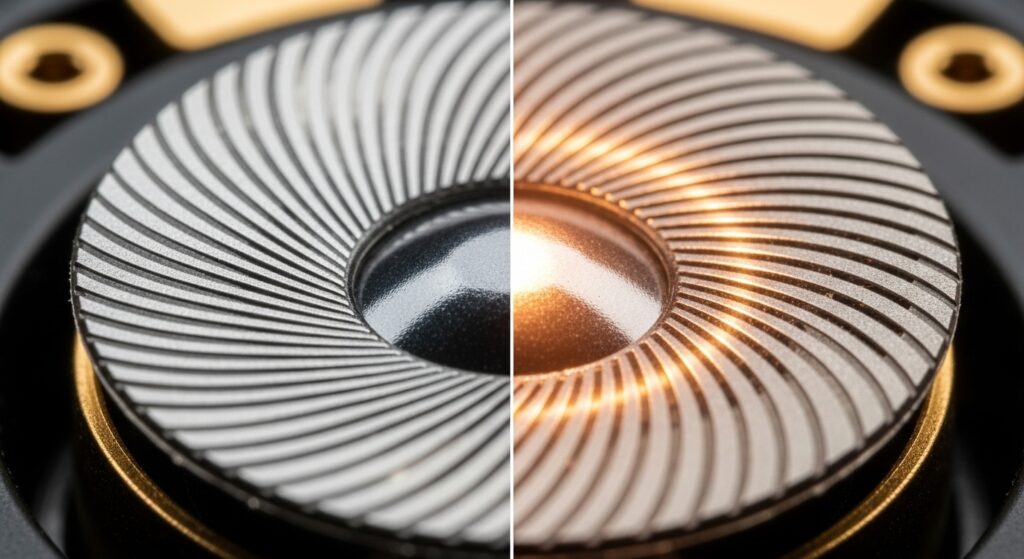

イヤホンの音を出す心臓部である「振動板」は、非常に軽量で小さく、その動きもごくわずかです。

エージングによって振動板を支える素材が柔らかくなるなどの物理的変化が起こる可能性はゼロではありません。

しかし、その変化は極めて微細なものであり、人間の聴覚が識別できるほどの音質変化につながるとは考えにくい、というのが物理的な見解です。

理由③:原因はイヤホンではなく「耳の慣れ(脳の補正)」やプラセボ効果

音の変化を感じる最大の要因は、イヤホン側ではなく人間の聴覚と心理にあると考えられています。

新しいイヤホンで音楽を聴き続けると、その音の特性に耳(正確には脳)が適応し、最適化されていきます。

これを「耳慣らし」や「聴覚の順応」と呼びます。

また、「高価なイヤホンだから良い音になるはずだ」「エージングをしたから音が良くなったはずだ」という思い込み(プラセボ効果)も、音質が向上したと感じる一因です。

それでもエージングが「必要・効果あり」と主張される根拠とは?

メーカーの見解は?audio-technica社が語るエージングの必要性

エージング不要論が優勢な中でも、一部のオーディオメーカーはエージングの必要性に言及しています。

例えば、大手音響機器メーカーのaudio-technica(オーディオテクニカ)は、公式サイトで「新しいオーディオ機器は、鳴らし始めよりも1時間後、1週間後、1カ月後と音質がどんどん変わっていく」と説明し、これをエージングと呼んでいます。

メーカー自身が変化の可能性に言及している点は、必要論の大きな拠り所となっています。

振動板や部品の「馴染み」による物理的変化の可能性

必要論者が主張する物理的な根拠は、可動部品の「馴染み」です。

イヤホンのドライバーユニットは、振動板やエッジ、ダンパーといった複数の部品で構成されています。

製造直後はこれらの部品の動きが硬かったり、組み立て時の応力が残っていたりしますが、一定時間振動させることで部品同士が馴染み、本来の性能を発揮できるようになる、という考え方です。

これは自動車の「慣らし運転」と同じ理屈で語られることがあります。

「高音が伸びやかに」「低音が出るようになった」という実際の体験談

何よりも強力な根拠は、数多くのユーザーによる「音が変わった」という実際の体験談です。

「最初は刺さるようだった高音が滑らかになった」「スカスカだった低音に厚みが出た」など、具体的な変化を伴うレビューは後を絶ちません。

科学的な証明はなくとも、これだけ多くの人が同じような体験を共有しているという事実が、エージングの効果を信じさせる大きな力になっています。

なぜ科学的根拠がないのにエージング効果を「実感」してしまうのか?

新品の音が基準になることで耳がその音に最適化される「耳慣らし」効果

エージング効果を実感する最大のメカニズムは「耳慣らし」です。

これまで使っていたイヤホンと新しいイヤホンとでは、音の周波数バランスが異なります。

最初は新しい音に違和感を覚えても、聴き続けるうちに脳がその音を「基準」として認識し、音の細部まで聞き取れるように聴覚を調整していきます。

この脳の適応プロセスを、人は「イヤホンの音が良くなった」と解釈してしまうのです。

「高価なイヤホンだから良くなるはず」という期待バイアス(心理効果)

特に高価なイヤホンを購入した場合、「これだけ投資したのだから、素晴らしい音を聴かせてくれるはずだ」という強い期待(バイアス)が働きます。

この心理状態が、わずかな音の違いを「音質の向上」としてポジティブに捉えさせやすくします。

エージングという「手間をかける行為」そのものが、製品への愛着を深め、音をより良く感じさせる心理的なスパイスになっているとも言えるでしょう。

イヤホンを育てる?音楽ジャンルで音が変わるという面白い実験結果

あるイヤホン専門店のブログで行われた興味深い実験があります。

2つの同じ新品イヤホンを用意し、片方にはメタル、もう片方にはクラシックを流し続けてエージングしたところ、それぞれが得意なジャンルの音を出すように「育った」という結果が出ました。

しかし、その1週間後には差がなくなったとのことです。

これは科学的な検証ではありませんが、エージングが一種の「イヤホンを育てる儀式」として、オーディオファンの楽しみの一つになっていることを示唆しています。

【試したい人向け】イヤホンエージングの正しいやり方と音源

エージングに必要な時間はどのくらい?10時間?100時間?

エージングに必要とされる時間には定説がありません。

一般的には、累計で50時間から100時間程度が一つの目安として語られることが多いようです。

しかし、これはあくまで俗説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

まずは10時間程度から試してみて、自分自身で変化を感じられるか確かめてみるのが良いでしょう。

どんな音を流せばいい?おすすめの音源(ピンクノイズ・楽曲)

エージングに使用する音源として、主に2つの種類が挙げられます。

一つは「ピンクノイズ」です。

これは、人間の可聴域の周波数をバランス良く含んだ「ザー」というノイズ音で、振動板全体を均一に動かすのに適しているとされています。

もう一つは、普段自分がよく聴く音楽です。

特定のジャンルに合わせてイヤホンを最適化したい場合に用いられます。

YouTubeやアプリでできる?手軽なエージングサイト・音源の探し方

現在では、エージング専用の音源を手軽に入手できます。

最も簡単な方法は、YouTubeで「エージング 音源」や「ピンクノイズ」と検索することです。

長時間再生用の動画が数多く公開されています。

また、スマートフォン向けにエージング専用のアプリも配信されており、タイマー機能などが付いているため便利です。

【最重要】故障させないための注意点|大音量や長時間の連続再生はNG

エージングを試す際に最も注意すべき点は、イヤホンに過度な負荷をかけないことです。

大音量で長時間音を流し続けると、ドライバーユニットにダメージを与え、最悪の場合、故障につながる恐れがあります。

音量は、普段音楽を聴く音量か、それより少し大きいくらいに留めてください。

また、一度に長時間連続で再生するのではなく、1〜2時間ごとに休憩を挟むなど、イヤホンが熱を持たないように配慮することが重要です。

イヤホンとスピーカーのエージングは意味が違う?

スピーカーのエージング効果が語られやすい理由とは

イヤホンよりもスピーカーの方が、エージングによる音の変化が語られやすい傾向にあります。

その理由は、スピーカーの構造にあります。

スピーカーのウーファーユニット(低音用)には、コーン紙(振動板)の動きを支える「エッジ」や「ダンパー」といった、ゴムや布でできた比較的大きな可動部品が使われています。

これらの部品は新品の状態では硬く、使い込むことで柔軟になり、本来の性能を発揮しやすくなると考えられています。

イヤホンとスピーカーの構造的な違い(振動板のサイズとストローク)

イヤホンとスピーカーの最大の違いは、振動板のサイズとその可動範囲(ストローク)です。

スピーカーの振動板は大きく、ダイナミックに前後に動くことで空気を振動させます。

一方、イヤホンの振動板は非常に小さく、その動きも微細です。

このため、スピーカーで起こりうるような物理的な「馴染み」による音質変化が、イヤホンで同程度に発生するとは考えにくいのです。

まとめ:イヤホンエージングは意味ないのか最終結論

エージングは必須作業ではなく「趣味の儀式」と捉えるのがおすすめ

イヤホンのエージングについて様々な角度から見てきましたが、結論として、これは「必須の作業」ではありません。

科学的根拠が乏しい以上、音質向上のための確実な方法とは言えないでしょう。

しかし、プラセボ効果や耳慣らしを含め、多くの人が音の変化を「実感」しているのも事実です。

そのため、エージングは音質を良くするための科学的なプロセスというよりは、新しいイヤホンへの愛着を深め、音楽をより楽しむための「趣味の儀式」と捉えるのが最も健全な向き合い方かもしれません。

神経質になるより、好きな音楽を聴きながら自然な変化を楽しもう

エージングに効果があるかないかで神経質になる必要はありません。

最も大切なのは、あなたがそのイヤホンで音楽を楽しむことです。

特別な音源を流すことに時間を費やすよりも、購入したその日から好きな音楽をたくさん聴くことが、結果的に最高の「耳慣らし」になります。

その過程でもし音が変わったように感じられたなら、それはあなたとイヤホンとの間に生まれた自然な馴染みと捉え、その変化を楽しんでみてはいかがでしょうか。

- イヤホンのエージングに明確な科学的根拠は現時点でほぼ存在しない

- 「意味ない」とされる主な理由は客観的な測定データがないためである

- 音の変化を感じる最大の要因はイヤホンではなく「耳の慣れ」や心理効果

- 「耳の慣れ」とは新しい音の特性に脳が適応していくプロセスである

- プラセボ効果や高価な製品への期待感も音質向上を実感させる一因となる

- 一部メーカーは部品の「馴染み」が進むとしてエージングの必要性に言及する

- エージングを試すなら大音量や長時間の連続再生は故障の原因となるため避けるべき

- 音源にはピンクノイズや普段聴く音楽が使われYouTubeなどで入手可能

- スピーカーは物理的な可動部が大きくイヤホンより変化が起こりやすいとされる

- エージングは必須作業ではなく新しいイヤホンを楽しむための儀式と捉えるのが良い